こんにちは。

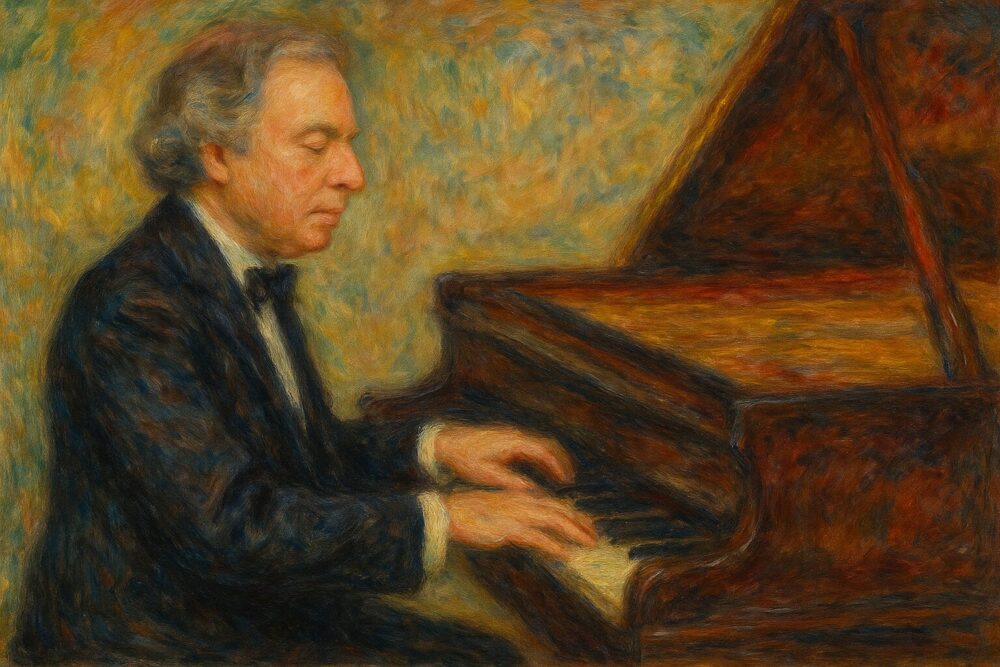

ピアノの名手、アンドラーシュ・シフの公開講座(マスタークラス)を要約してみました。

この動画は3時間30分の長い動画だし、そもそも日本語ではないです。

これをchatGPTのO3を使って要約しつつ、補足も加えてみました。

今回、取り上げられているものは、ベートーヴェン後期ソナタ3連作(Op.109〜111)。

かなり上級者むけだとは思うけどさっそく!

アンドラーシュ・シフについてサクッと

言わずと知れたピアノの名手で、バッハやベートーヴェンの解釈では世界中に影響を与えているといっても、大げさでないはず。

実際にボクもコンサートで聴いたことがあるけど、ピアノの神様が演奏しているようでした。

詳しいプロフィールなどは、ウィキペディアが良いかと。

さらに詳しく知る場合は、シフの著書「静寂から音楽が生まれる」という本。

これは間違いなく「ピアノの名著」。

音大生レベルだとかなり役にたつ本だと感じています。

アンドラーシュ・シフのマスタークラス「ベートーヴェンOp.109〜111)」の要約

演奏者は以下のとおり。

| 0:01:55 | ヴィクター・マスロフ | 第30番 | Op.109 | ホ長調 | |

| 1:02:30 | ディミトリー・カラシュニコフ | 第31番 | Op.110 | 変イ長調 | |

| 2:12:45 | ドミニク・ダウトニー | 第32番 | Op.111 | ハ短調 |

1. マスロフ:ソナタ第30番 Op.109

-

冒頭の「自由なテンポ感」

シフは「ヴィヴァーチェとアダージョの境い目が ‘呼吸’ でつながるように」と。メトロノームではなく語り口でテンポを探るのが重要とのこと。 -

バッハ的ポリフォニーの処理

3楽章変奏で声部の独立性を保ちつつ“鍵盤から歌わせる”音色作りを徹底。 -

ペダルの最小化

「残響でごまかすより指で和声を支える方がはるかにロマンティック」という言葉が印象的。

2. カラシュニコフ:ソナタ第31番 Op.110

-

レチタティーヴォとアリオーソの連関

フレーズの切れ目を「詩の行分け」に見立て、レガートを保ちながら語勢を明確に。 -

フーガの構築美

各声部の入りを“舞台上の登場人物”になぞらえ、「誰が話しているか常に聴衆に示すこと」と強調。 -

ペダリングの色彩

変イ長調の穏やかな和声は薄く、フーガ逆行部の緊張は深めに——音響でフォームを描く発想を促す。

3. ダウトニー:ソナタ第32番 Op.111

-

序奏 Maestoso の重み

「フォルテは音量より質感。石を置くように」——打鍵後の“伸び”に耳を澄ませる練習を提案。 -

第1楽章 Allegro の推進力

シフは“運動”より“物語”を重視し、休符を「行間」として活かすよう指導。 -

アリエッタ変奏の精神性

テーマは“祈り”。最後の長いトリルでは「星を見ているような無重力感」を目指すと言及。「楽譜だけ聴こえるのではなく、星が見えなければ」とのこと。

シフが全編で繰り返した3つのキーワード

-

“Listen more than you play”

自分の音を客観的に聴く耳こそが表現の出発点。 -

言語性(Rhetoric)

フレーズを「動詞・形容詞・句読点」に置き換えて読むことで、音楽が“話す”ようになる。 -

構造の見える化

ベートーヴェン後期は「対位法・変奏・形式の実験室」。小節単位の出来映えより、全楽章のアーチを描く意識を。

まとめ

マスタークラス全体を通じ、シフは「楽譜を超えた想像力」と「譜面に根差した厳密さ」を同時に求めました。

つまり「楽譜に忠実」は大事だけど、想像性を失ってはいけないと。

今だったら、たしかにベートーヴェンの楽譜をAIに読み込ませただけで、再現することなんて簡単だから、やっぱり想像性を失っていけないのだと思います。

また現代最高のピアニストの1人である「ミハイル・プレトニョフ」(尊敬してる…)も、

作曲家は楽譜を書いたのではなく、インスピレーションを受けた。なので演奏する時は、このインスピレーションに戻してあげなければならない。

といったことをインタビューで語っています。

それではこのあたりでサクッと終わります!